子供が大きくなってくると、どんなおもちゃを選べばよいか迷ってしまいますよね。

小さいうちは安全に遊べることが最優先であったり、ある程度シンプルなおもちゃでも「子供が気に入ればいいかな。」と、選ぶのもそこまで難しくありません。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]おもちゃを「知育玩具」として買い与えることを考えたときに、子供が大きくなってくるとどんな玩具を選べばよいのか選ぶのが難しくなってきませんか?[/say]

いざ知育玩具を選ぼうと思った時に、

ある程度子供の発達に対する知識や、どんな種類の玩具を選べばどういった能力が伸びるのか

という知識が必要になるからです。

子供のおもちゃには単純に「遊ぶ」という要素だけではなく、遊びの中で脳や運動能力のの発達など子供の可能性を引き出す要素があります。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]

5歳児という年齢は、次の年から小学校に入学する年齢。

小学校に入学する前に、ある程度の学習をする習慣や能力を身につけておきたいという親の願いは少なからずあると思います。

[/say]

本記事では、就学前の知育玩具の選び方について詳しく解説させて頂きます。

[box class=”box27″ title=”本記事の著者”]

子育て世代のママ友をたくさん持つ、保育士歴通算12年の30代主婦。

実体験を通したリアルなおすすめ知育玩具をランキング形式でご紹介します。

[/box]

5歳児は知育玩具でどんなことを学べるの?

5歳児は知育玩具を通して、主に以下のことが学べます。

[list class=”li-check li-mainbdr main-c-before list-row”]

- 複数人の遊びの中で表現力やコミュニケーション能力を養い、社会性を強める

- ある程度複雑なおもちゃの遊び方も理解し、空間認識力や論理的思考力を養う

- ひらがなやカタカナ、数字などの記号を中心とした文字を理解して覚える

[/list]

この時期の「遊び」は、

幼児の遊びというよりは学校に入学する前段階としての遊び

が中心となってきます。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]個人の遊びとしては創造性や論理的思考を要するものが中心となります。

複数人の遊びでは、ルールの中で遊びながら他人と競争や協力をしたり、社会性、コミュニケーション能力を身につけていくものがほとんどとなります。[/say]

学校で学ぶことの準備段階という意味では、文字を覚えたり、簡単な計算をすることも学んでいくこととなります。

特に、小学校に入学する前にどのくらい文字や数字に触れさせておくか、また簡単な計算をさせておくかは、入学後の学習の習熟度に大きく影響を与えると思います。

さらに、小学校に入学する前に人間関係においても社会性を身につけておきたいところです。

5歳児は単純な自己主張だけではなく、自立心や思いやりの心も芽生えてくる年齢です。

知育玩具も、「複数人で遊べるルールのあるもの」や「協力して何かを作り上げて遊べるもの」を選んであげることで、規範意識や社会性が身についてきます。

もちろん、お友達と喧嘩をしたりぶつかってしまうことも多々あると思います。

しかし、失敗を避けるのではなく

失敗をさせながら学ばせていく

ことの方が非常に重要です。

親は子供を心配するあまり、つい失敗を避けさせるための手を出しすぎてしまいます。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]私たち保育士も子供たちを預かっているという立場から、トラブルを予防しすぎて子供たちの関わりを制限しすぎてしまうことがあります。[/say]

子供たちの健全な成長・発達を考えたときには、

子供たちの安全を確保しつつ「見守ってあげる」ことも大切です。

そう言った意味でも5歳児の知育玩具を選ぶ際には、小学校に入学する前段階だということを意識して、

複数人で遊べる知育玩具

を中心に選んであげるといいと思います。

5歳児の知育玩具の選び方は??ポイントをまとめてみた

5歳児の知育玩具の選び方のポイントを3点にまとめてみました。

[list class=”ol-circle li-mainbdr main-bc-before”]

- 発達段階(対象年齢)に合っているか

- 子供が集中して取り組める玩具であるか

- 伸ばしたい能力が伸びる玩具であるか

[/list]

①発達段階(対象年齢)に合っているか

知育玩具であれば、遊ぶ子供の「対象年齢」が書いてあります。

基本的にはその対象年齢を見て知育玩具を選んであげるようにしましょう。

子供に限りませんが、人間は適切な課題や負荷でなければ、意欲を持って取り組むことができません。

極端に難しすぎると、訳がわからずにその課題には取り組まなくなってしまいますし、反対に簡単すぎても飽きてしまってつまらなくなってしまうものです。

幼い子供ですから、適切な課題、負荷でなければすぐに興味を示さなくなってしまいます。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]知育玩具の対象年齢を確認し、子供の発達に合ったものを購入するようにしましょう。[/say]

②子供が集中して取り組める玩具であるか

発達段階に合った課題出ないと子供はすぐに遊びに飽きてしまいます。

知育玩具となると、親は子どものためにと思い、

つい親が伸ばしたい能力ばかりを考えて玩具を選ぶようになってしまいます。

当たり前のことではありますが、子供は知育効果のことなど考えてはいません。

単純に「面白いから遊ぶ」、「面白くなければ遊ばない」というだけです。

子供のためと思って買ってあげたおもちゃも、子供が飽きて遊ばなくなってしまっては意味がありません。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]教育熱心になるあまり知育効果にばかり気を取られるのではなく、

自分のお子さんが夢中になって楽しめるか、集中して玩具で遊べそうかを考えてみてください。[/say]

③伸ばしたい能力にマッチしているか

①発達段階(対象年齢)に合っているか、②子供が集中して取り組める玩具であるかを前提に、最後は子供のどんな能力を伸ばしたいかを考えて知育玩具を選んでみてください。

5歳児ともなると、思考力、想像力、コミュニケーション能力に加え、身体能力もかなり伸びてきます。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]発達する能力も多岐にわたりますので、与える知育玩具によってその能力の伸びもかなり変わってくるでしょう。[/say]

[box class=”box27″ title=”例えば…”]

自分1人でやり込めるパズルであれば、芸術的な感性や創造性、指先の器用さなどが成長します。

また、複数人で競い合えるゲーム性のある玩具であれば、競争心や社会性が身に付きます。

[/box]

幼少期に「負けず嫌いさ」を養うということは、この資本主義社会では必要な能力かもしれませんよね。

5歳児は体力的にも急激に発達してくる年齢ですので、体を大きく使える玩具を買い与えることで、小学校に入学してからスポーツをスムーズに始められるようになると思います。

子供は遊びの天才です。

適切で安全な玩具を買い与えてあげることで、自分で遊びを工夫してさまざまな能力を獲得していきます。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]知育玩具での「遊び」を通して、子どもにどんな能力を伸ばしてもらいたいかを考えて知育玩具を選んでみましょう。[/say]

5歳向け人気の知育玩具おすすめランキング

人気の知育玩具の中から、私のおすすめランキング順にご紹介していきます。

玩具によって対象年齢に幅のあるものもございます。

また、育まれる能力もさまざまですので、ぜひ参考にしてみてください。

ロールピアノ 49鍵

ピアノは指も頭も使うので知育玩具としても最適です。

指先を動して音を聴くことで脳が活性化されます。

小学校入学前にピアノを習わせておきたいと思う方も多いですよね。

ハマビーズ マイ・デザインBOX

ビーズを好きな形に並べて、その上からアイロンをかけると熱でビーズがくっつきます。

オリジナルの作品を作って自分でコレクションにしたり、人にプレゼントしましょう。

創造性や達成感、また細かい作業によって指先の器用さも養われます。

レインボーバランスストーン

川の中にある石を飛び移っていくイメージのおもちゃです。

実際にやるのは危険ですがこれなら安心!

5歳児は運動能力も急激に伸びる年齢なので、バランス感覚を養うのは大切です。

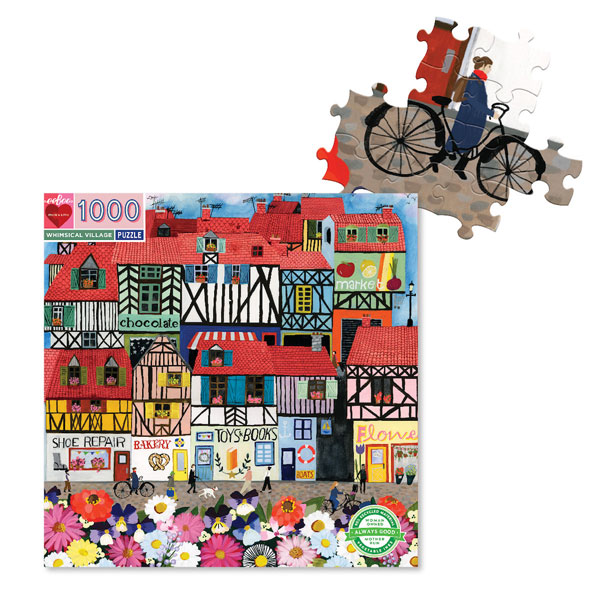

1000ピース・ファミリーパズル アルザスの街並み

大人や友達とやることで、思考力やコミュニケーション能力も養われます。

また、幼い頃から美しい絵に触れさせるのも良いですよね。

タカラトミー 小学館の図鑑 NEOGlobe

知りたい国を付属のペンでタッチすると、パッドにその国の情報が表示され、音声でも解説してくれます。

世界や日本について理解し、地理的な感覚を学ぶことができます。

少し高価ですが、小弓を持てば長く遊べる知育玩具です。

賢人パズル

カラフルなブロックで立方体の形を作ります。

こちらが5歳児におすすめの理由は、ただ自由に形を作るのではなく、テキストブックの作品例を見て作成する難しさがあるからです。

論理的思考力に加え、完成した時の達成感が味わえるでしょう!

脳活キューブ

こちらも作品例を見ながらキューブ型の木を並べて作品を作るパズルです。

平面だけでなく、立体の作品も作ることができます。

パズルはわかりやすく頭を使って想像力と集中力が伸ばせるのでおすすめです。

マイドミノ・ファン

ドミノのような難しいゲームも5歳児では集中して遊べます。

こちらは平面に並べるだけではない、さまざまな仕掛けもあるので5歳児におすすめです。

友達と協力してやることで協調性や集中力が身に付きます!

完成した時の達成感も子供にとっては大変嬉しいでしょう。

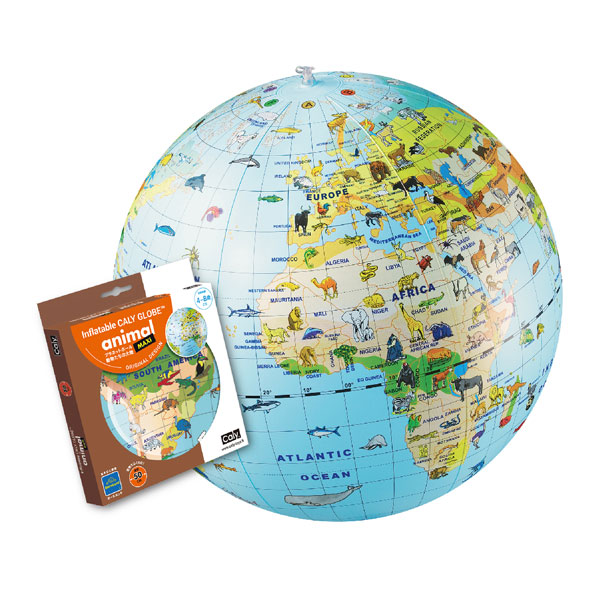

プラネットボール 動物たちの大陸

世界中に生息する動物がわかります。

世界には自分と違う国や動物がいると知ることはとても大切です!

好奇心を養うことも非常に大切です。

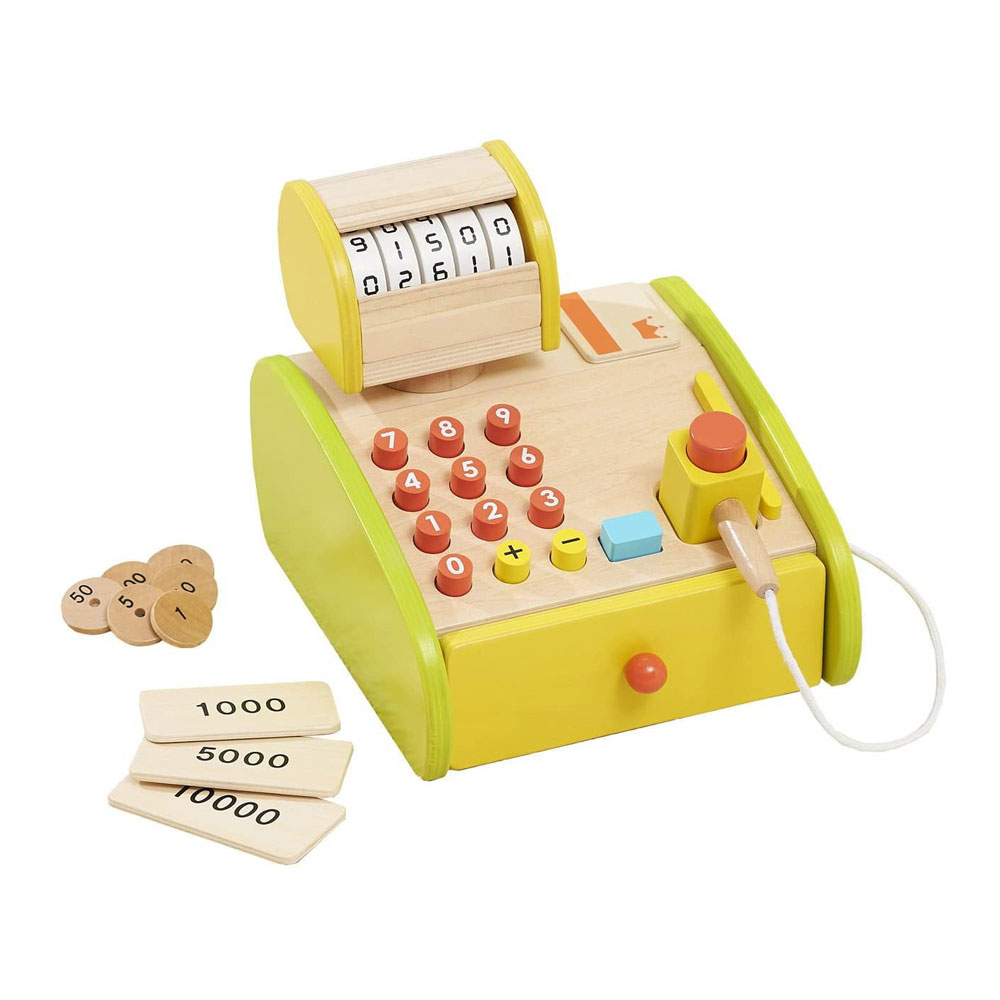

森のくるくるピッピ!レジスター

レジ打ちのごっこ遊びができます。

お金のやりとりなど、実社会や大人の行動を真似をするという遊びは大切です。

小学校入学前に簡単な足し算、引き算ができたらいいですよね!

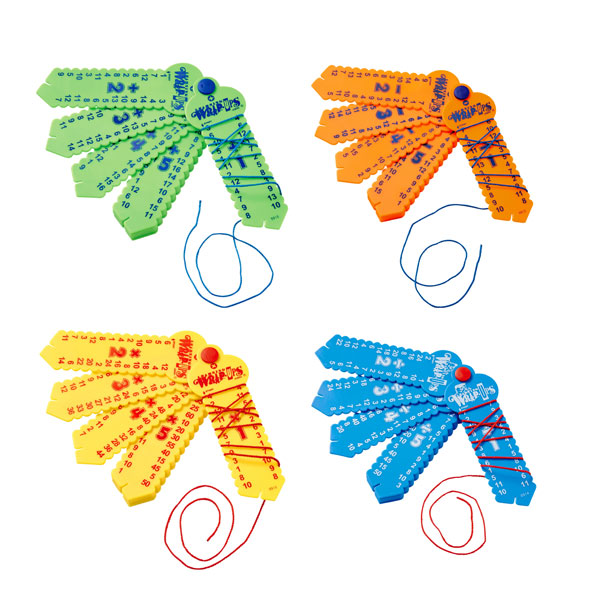

ゲーム感覚で数の計算セット

足し算、引き算、掛け算、割り算をゲーム感覚で楽しく学ぶことができるおもちゃです。

裏を見ればすぐに答えが書いてあるので遊びやすいです。

また、手を動かしながら学べる点も良いと思います。

バス・ストップゲーム

すごろくのような遊び方で、数の増減について学べます。

身近なバスという乗り物に触れながら、数字と量の感覚が身に付つけられます。

ルールの中で友達と競ってあ遊べるところも良いですね!

動物のフィギュア

リアルな動物の色や形をしたフィギュアです。

さまざまな生き物を知ることは大切で、愛情が養われます。

また、こちらの商品は定額レンタル制のサイトでオススメです。

ADULi お風呂おもちゃ

可愛い動物のおもちゃで水遊びをして、学びながら水への恐怖心を取り除きます。

小学校での水泳の授業の前に水への恐怖心を取り除いておきましょう。

生活リズムづくりセット

「時間」と「分」の関係がわかりやすくデザインされています。

5歳児は知育玩具によって「学習能力」が養われる!

5歳という年齢は、知能・運動能力ともに急激に伸びてくる年齢でもあります。

特に、知能的な面でも、簡単な文章が読めるようになったり、簡単な足し算・引き算などの計算もできるようになります。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]「学習能力」が備わってくるということなので、小学校に入学して本格的に学習が始まる前の準備段階として非常に大切な時期とも言えます。[/say]

適切な知育玩具を与えてあげることによって、「学習能力」が養われていくのは言うまでもありません。

[memo title=”MEMO”]

「学習能力」と言うのは勉強に限った話ではありません。

体を動かすことも、大切な学習なのです。

[/memo]

実際に自分で体を動かして遊び、ケガをすることで「このくらいやりすぎるといけない。」ということを学びますし、相手に対しても「このくらいのことをすると痛いな。」ということが理解できるようにもなります。

[say img=”https://hello-teacher.jp/chiiku/wp-content/uploads/2020/08/hakase.jpg” name=”さゆり先生”]トラブルを避けさせるのではなく、トラブルを解決していくのを見守りながら、子供の「学習能力」を伸ばしていっていただければと思います。[/say]

最近では、街のおもちゃ屋さんでもたくさんの知育玩具が発売されていますし、ネット上でも販売や定額制のレンタルなど、手軽に知育玩具を手に入れることができます。

最後に、子供のおもちゃ選びで最も大切なことは、親のエゴではなく

子供が夢中になって楽しめるものを選ぶ

ということです。

5歳児であれば、自分で玩具を選ぶこともできると思いますので、ぜひ親子一緒に知育玩具を選んでみてください。

本記事で紹介した、知育玩具の選び方を参考に、お子様に合った知育玩具を選んでいただければ幸いです。

コメント