うちの子はみんなと同じように成長するはず。そう考えている親御さんが大半だと思います。

もちろん、小さい頃の差はほぼありませんし、子どもは当然のように成長していきます。

どれだけ幼少期から教育をするかによって、大きくなった時の理解度などに違いが出るのかについてご存知でしょうか??

特に幼児の学びは、遊びの中から取り入れるものが多く、いわゆる勉強とは全く違うものですので、できれば早く取り入れておくほうが子どもの将来に役立ちます。

最近だと、自宅でできる幼児教材や通信教育などが充実しており、安価で始められるサービスも多数存在します。

ここでは、おすすめの幼児教材やおすすめの幼児通信教育について、独自の観点で調査した良質なサービスを紹介させて頂きます。

幼児教材ってなに?

幼児教材は、幼児期に発達する脳に対して、将来の脳の伸びしろを増やすための教材です。

人間の脳の成長の全ては幼児期に決まるとも言われています。

幼児期にあたる0歳から6歳の間に、どれだけ脳の伸びしろを増やすかによって、大人になった時の人間性が変わります。

つまり、幼児教材は

人間が成長する過程で

その後の人生を左右する教材

と言っても過言ではないでしょう。

小学校に入学する前に、家庭でどのような学びを得られるかは親御さんの行動にかかっています。

できるだけ、子どもとの時間を増やし、一緒に学べる環境を整えていきましょう。

幼児教材の大半は、子どもが遊びの中から学べるというものです。

親子のコミュニケーションも子どもの成長に大きく関係しますし、できるだけ多くの時間を作ってあげましょうね。

幼児教育はいつから始めれば良い?

幼児教材を使った教育は

早ければ早いほど良い

というのが結論です。

0歳でも学べることはありますし、5歳でも学べることはあります。

親御さんも、子どもさんも同じように時間を過ごしており、「時間」というものは全ての人間に平等に与えられています。

5歳になって、0歳の学びをしても意味がありませんし、0歳で5歳の学びをしても意味がありません。

つまり、

年齢に合った学びが大事

ということです。

特に、幼児は成長が早いので、幼児期に学ぶべき内容がどんどん変わっていきます。

幼児教材であれば、お子さんの年齢に合わせた学びを提供してくれるので、

幼児教材を使えば

何を学ばせたらいいのかな?

という疑問もなく進めることができます

子どもの成長はとにかく早いです。

親御さんが、何を学ばせたら良いのか悩んでいる間にもどんどん成長します。

悩むことなく、年齢に合った教材などを子どもに与えることが一番大事と言えるでしょう。

幼児教材は本当に効果ある?将来の可能性を広げるメリットについて

自分の子どもには特別な教育は必要ないけど、

できれば自分が育ってきた環境よりも

良い環境で育って欲しい

と考えるのはどの親も同じだと思います。

特に、子どもにとって精神的なストレスや負担になるような教育はしたくないですよね。

だから幼児期には何も学ばなくて良いということは間違っています。

幼児期には大人になるための地盤が形成されます。

幼児教材は

遊びながら

楽しみながら

学べるものが大半です。

幼児教材を使った教育をすれば、子どもは気付かないうちに楽しみながら学ぶことができます。

そして、幼児教材を使うことで、

幼児教育の専門知識がない人でも

年齢に合った的確な教育ができる

と言い切れます。

子どもの将来の可能性を広げる幼児教材。

ぜひ挑戦してみることをおすすめします。

幼児教材の失敗しない選び方

幼児教材を選ぶ上で、上記のことを必ずチェックしてください。

無料体験サンプルがあるのか

多くの幼児教材サービスでは、基本的に無料体験サンプルがあります。

無料体験サンプルがない場合は、無料資料請求できるのが大半です。

無料体験サンプルがあれば、実際に子どもに使わせてみて、興味を示すかどうかを調べることができます。

興味を示さなかった場合は、他のサービスを利用すれば良いですし、興味を示した場合、そのサービスを利用すると良いでしょう。

対象年齢で選ぶ

幼児期の脳の発達はとても早く、数ヶ月単位で大きく成長します。

対象年齢が合っていない場合、教材による脳の発達の効果が期待できなくなってしまいます。

長く続けられる価格で選ぶ

幼児期に「こどもの優越はほぼない」ものの、教材は

と様々なレベルの教材が存在しているのも確かです。

親である誰もが、自分の子どもには少しでも良い教育を受けさせたいと思うでしょう。

家計的な問題もありますし、ご自身の家計に合っていて、家計の負担にならないものを選びましょう。

教育費に圧迫されて夫婦関係が悪くなり、家庭環境が悪くなってしまっては、意味がありません。

家族で楽しく過ごせるのが一番です。

月払いや年間一括払いなど、様々な支払い方法もあるので、ご夫婦でしっかり話し合って決めましょうね!

子どもの興味がある付録やおもちゃなどで選ぶ

いざ幼児教材を始めたものの、子どもが興味を示さなかった場合ガッカリしてしまいますよね。

幼児教材自体は子どもが楽しめるように作っていますが、子どもの性格は十人十色です。

例えば、

などのように、興味を示しそうなものを選ぶことも大切です。

子どものことを一番理解できているのは親御さんです。子どもが好きそうなものを選びましょう。

無料お試しなどで子どもが興味を引くか試してみるのもおすすめです。

指導のやり方(紙教材やタブレット教材など)で選ぶ

親御さんが子どもだった時には、まだまだタブレット教材などは存在していませんでした。

しかし、最近では

などで学べるタブレット教材というものも多く普及しています。

上記のように、メリットやデメリットがありますが、メリットのほうが多いです。

もちろん、紙教材もタブレット教材に劣らず、質の高い教材ばかりです。

紙教材は毎月届くので、いつでも解約できるものが多いです。

タブレット教材は、スマホを購入するように、タブレット代を分割で購入することになるので、一度契約すると一年〜二年契約し続けないといけない場合もあるので注意が必要です。

幼児教材の評判ってぶっちゃけどうなの?口コミを調査してみた

実際に幼児教材による幼児教育を取り入れている親御さん達の口コミを調査してみました。

幼児教材は、最初に契約したものが必ず子どもに合うという保証はありません。

多くの家庭では、数ヶ月ごとに教材を変えたり、無料体験をハシゴすることで、子どもさんが楽しめる教材を見つけていることが多いです。

幼児教材に対する悪い口コミもありますし、良い口コミもあります。

どちらも参考になりますので、教材を取り入れる前には必ずチェックして欲しいです。

幼児教材の悪い口コミ

無料お試しの教材では、楽しそうにやっていたのですが、3ヶ月目あたりから興味を示さなくなりました。

その時期をきっかけに違う教材に変更しましたが、また楽しそうに教材で遊んでいました。

親が色々工夫してあげるのも大事なんだなと感じました。

初めての幼児教材ですが、思い切ってタブレット教材にしてみましたが、子どもがタブレットに全く興味を示さず…

私たちが普段触るスマホには興味を示すのですが。専用タブレットだとダメみたいです。

高すぎる出費でした。

タブレット教材を使っています。

毎月、アップデートの日は教材が一日中使えないくらい時間がかかってしまいます。

ウチのWi-Fiが遅いというのもあると思いますが、アップデートの日は憂鬱です。

急に子どもが興味を示さなくなるというのは意外とあるあるのようです。

数ヶ月で解約して、他の教材に乗り換えれる状況を作っておくのも一つの手だと思います。

タブレット教材に関しては、契約期間が長いので、0~3歳の子どもよりも、ある程度大きくなった4~5歳くらいのほうが合っているかもしれません。

幼児教材の良い口コミ

子ども自身も毎月教材が届くのを楽しみに待っているので、なぜか私もワクワクしながら待ってます。

子どもが喜ぶ顔を見ると私自身もテンションが上がりますし、自分でおもちゃを買い与える時とは違った感情になります。

毎月プレゼントを送ってくれる知人がいるような感覚です。

私は毎月違う教材が送られてくるということに価値を感じています。

子どもの年齢が3歳くらいまでは紙ベースの教材を使っていました。

学ぶのが好きな子だと気付いたので、思い切ってタブレット教材にしてみたら見事にハマりました。

ゲームの中にも学ぶ要素があるので、親子で一緒に楽しんでます。

あと、タブレットだと何回も使えるっていうのが本当に良いです。

アップデートも頻繁にありますし、子どもが飽きることもないのでかなり助かってます。

うちは双子なので、タブレット教材を二人で使ってます。

あまり大きな声で言えない恥ずかしい話ですが、1人の契約で2人に使わせています。

節約になりますし、二人で遊んでいる姿を見ると本当に微笑ましいです。

タブレットが子守をしてくれる時もあるので、頼もしい助っ人が来た感覚です。

実家で母(祖母)と会う時などには必ず専用タブレットを持っていき、実家でも子守してくれるんです。

友人がタブレット教材を使っていたので、試しに使わせてもらいましたが、ウチの子は全く興味を示さず。

紙教材の無料お試しを頼んでみたら、楽しそうに使っていました。

付録のおもちゃにも興味を示すので、ウチの子には紙教材が合っているようです。

無駄な出費をせずに済んだので、タブレットを貸してくれた友人には本当に感謝です。

子どもによって、紙が好きな子とタブレットが好きな子で分かれているようですね。

こればっかりは試してみないとわかりませんので、無料お試しを上手く活用するしかありません。

子どもに合った教材をチョイスしてあげるのが親の役目。

毎月子どもの喜ぶ顔を見るのが嬉しいって聞いちゃうと自分もその喜びを味わいたくなりますよね。

おすすめの幼児教材は?人気ランキング

人気の幼児教材を集めて、当サイト独自の観点でランキング形式で紹介します。

下記の点について、しっかり確認してください。

子どもに合った教材を見つけるのは意外と大変です。

積極的に無料お試し教材を活用して、お子さんが自然に楽しめる環境を作ってあげましょう。

幼児ポピー

- 余分な付録を削ぎ落としたコスパ重視の教材

- 親子で一緒に楽しめる教材が多い

- 無料お試し教材がすぐに届く

| 料金 | 980円(税込)〜 |

|---|---|

| 対象年齢 | 2歳〜6歳 |

| 無料体験 | 有り |

| 教材の量 | 多め |

| タブレット学習 | 無し |

無駄な付録などをできる限り削ぎ落とすことで、圧倒的なコスパになっています。

無料お試し教材の他にも、1ヶ月だけ本チャンの教材を試せる「1ヶ月限定の有料コース」も存在しています。

子どもが興味を示すかを確認した上で始められるのは大きなメリットです。

こどもちゃれんじ

- 12ヶ月分を一括払いすれば、月額1,980円(税込み)になる

- 入会金、退会金、共に0円で、いつでも解約可能

- 親も馴染みのあるしまじろうがメインキャラ

| 料金 | 1,980円(税込)〜 |

|---|---|

| 対象年齢 | 0歳〜6歳 |

| 無料体験 | 無料お試し教材有り |

| 教材の量 | 少なめ(コースによっては内容が異なる) |

| タブレット学習 | 無し |

私達が子どもの頃から一番有名だったこどもちゃれんじ。

一番リスクのない契約方法は、

無料お試し体験→数ヶ月使ってみる→12ヶ月分一括支払い

という流れがベスト。

利用者が多いので、ママ友との話も弾むこと間違いナシ!

Z会幼児コース

- 入会金不要で、1ヶ月での解約も可能

- Z会独自の観点で大きくなった時の伸びしろを伸ばす

- 自分から教材に取り組む仕掛けが施されている

| 料金 | 2,200円(税込)〜 |

|---|---|

| 対象年齢 | 3歳〜6歳 |

| 無料体験 | 無し(無料資料請求は可能) |

| 教材の量 | 多め |

| タブレット学習 | 無し |

年度末までの一括払いすることで割引され、途中で解約した場合、差額が返金されます。

無料お試し教材はないものの、資料請求があるので安心してください。

他教材と比べて割高ですが、付録のおもちゃなどが豊富です。

まなびwith

- 最低3ヶ月の契約が必要

- 年中は年2回、年長は年3回の添削テストがある

- お試し教材のDVDがすごく良い(これだけもらう価値アリ)

| 料金 | 2,160円(税込)〜 |

|---|---|

| 対象年齢 | 3歳〜6歳 |

| 無料体験 | おためし教材有り |

| 教材の量 | 多め |

| タブレット学習 | 無し |

お試し教材についているDVDがとても良くて、あまり大きな声では言えませんが、このDVDをもらうだけでもかなり価値はあると思います。

歌に合わせて50音や、感情表現を学べる教材なので、親子で一緒に楽しめます。

幼児用タブレット教材にも注目!!

この記事ではタブレット教材にも触れてきているので、その中でも最もおすすめできるサービスを紹介させて頂きます。

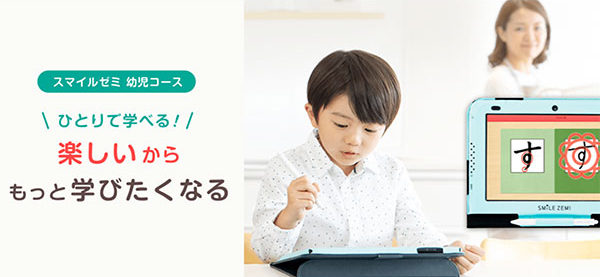

スマイルゼミ

- ひらがな、カタカナなど10分野の悩みが解決

- はじめて勉強するお子さんにもおすすめタブレット

- タブレットの性能は最高ランク!プログラミングも学べる

| 対象年齢 | 4歳〜 |

| 学べる内容 | ひらがな、カタカナ、言葉、英語、時計、数、ちえ、形、生活、自然 |

| 料金 | 2,980円〜 |

| 契約期間 | 12ヶ月以上 |

| 時間制限 | あり |

| 専用タブレット | あり(9,980円) |

| タブレット保証 | あり |

タブレット教材で最も人気なのはスマイルゼミ。

契約期間が12ヶ月からとなっているので注意が必要です。

無料体験はなく、無料資料請求のみとなっています。

RISUきっず

- 月謝は定額2,480円

- 東大生の動画講義を見ることができる

- タブレット費用は無料、解約してもずっとタブレットを使える

| 対象年齢 | 4歳〜 |

| 学べる内容 | 算数・思考力 |

| 料金 | 1.2ステージクリアの場合:980円/月1.7〜2ステージ未満:2,480円/月 |

| 契約期間 | 契約開始から1年間 |

| 時間制限 | なし |

| 専用タブレット | あり(無料) |

| タブレット保証 | タブレット保険あり |

算数に特化したタブレット教材です。

個人的には、算数だけでなく、他のことも学べる方が良いと思うので、サブ教材として使うのをおすすめします。

無料できる幼児教材もおすすめ

幼児教材の中で、無料配布している教材も多数あります。

お子さんが教材に興味を持つか不安な場合、まずは無料教材に挑戦してみると良いでしょう。

無料の幼児教材での懸念点は、年齢に合った教材をしっかり選べるのかという点です。

ちびむすドリル(幼児の学習素材館)

ちびむすドリルは知る人ぞ知る無料の幼児教材です。

プリントからなぞなぞ、ひらがな練習など、様々な無料教材が揃っています。

ママ友の間でも話題になることがあるでしょう。

ぷりんときっず

運筆、国語、算数などあらゆる教材が無料で提供されています。

月間250万ダウンロードを誇る人気サイトです。

小学3年生までの教材が豊富なので、ここで学べる流れを掴めば圧倒的な節約になるでしょう。

幼児教材はまだ早いと感じたなら、知育玩具もおすすめ

幼児教材を取り入れるには、毎月の契約が必要な場合もあり、なんだか気が進まないという親御さんも多いと思います。

そんな場合には、知育玩具を取り入れることをおすすめします。

知育玩具とは、おもちゃで遊びながら、気付かないうちに勉強になるようなおもちゃです。

ここでは、比較的安値で購入することができる知育玩具について紹介します。

モンテッソーリBox どうぶつ

世界の動物の絵カード、大陸カード、動物についての冊子のセットです。

対象年齢は3歳から。

様々な動物を知ることにより、世界の動物に興味を持ち、語弊を豊かにします。

将来、動物が好きで心優しい子どもに育って欲しいと願う親御さんから人気の教材です。

幼児のパズル道場 けいさんブロック

足し算などの計算を遊びながら学べるブロックです。

対象年齢は3歳以上。

計算は、頭の中でイメージしながらよりも、実際におもちゃを使うことで簡単に理解することができます。

幼児期に計算と触れ合うことで、数量感覚や仮説思考力が養われます。

知育玩具のサブスク【チャチャチャ】

月額3,410円(税込)で2ヶ月に1回定価15,000円の知育玩具が届くサービスです。

知育玩具のデメリットである、飽きたら使わないので邪魔になるということが解消されます。

2ヶ月に1回、おもちゃを交換することで、低価格で学ぶことができます。

おもちゃは、レンタルになるので衛生面が気になる方も多いかと思いますが、このご時世ですし、徹底的に消毒されているので安心してください。

幼児教育に関する書籍もおすすめ

幼児教材を使えば、専門的な知識がなくてもある程度の教育をすることができます。

しかし、親御さん自身にも幼児教育の知識があれば、より一層高度な幼児教育をすることができます。

なんとなく子どもに教育するよりも、理論を理解して教育するのはおすすめですよ。

様々な幼児教材のお試しや資料請求をして、子どもに合った教材を選びましょう

幼児教材の一番大事なポイントは、

子どもが興味を示して

楽しみながら学べる

ということ。

個々の性格も異なりますし、「親になってみると子育てってマニュアルがないよねー」と気付かされますよね。

無料お試しや資料請求だけするのは悪いことではありませんし、それぞれの業者も子どもに向き不向きがあるのは理解しています。

積極的に無料お試しを利用して、後悔のないように幼児期の教育をしていきましょう。

コメント